2026年1月1日、長年親しまれてきた「下請法」が「中小受託取引適正化法(取適法)」へと大きく変わります。手形払いの禁止や物流委託の対象化など、取引ルールが一新され、中小企業や一人社長にとっても実務への影響は避けられません。

本記事では、法改正の背景と主な改正ポイントをわかりやすく解説します。委託側と受託側の対応ポイントや、契約・運用・資金繰りの観点で整理した実践的な対応策を確認しておきましょう。

\はじめてのアシスタントサービスなら、月額2.75万円〜の「タスカル」🤗/

オンラインアシスタント「タスカル」は、経理や事務作業、Web・SNS更新などを丸投げOK!初期費用なし&低コストの月額で始められるので、一人社長やフリーランスに選ばれています。

下請法が変わる!改正の全体像をわかりやすく解説

2026年1月1日から、長年親しまれてきた「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」の名称や内容が大きく変わります。まずは、改正の背景と全体像を押さえておきましょう。

2026年1月1日施行の取適法!改正の目的とは

下請法から取適法への法改正は、中小企業がより適正な取引条件で事業を行えるようにすることが目的です。これまでの下請法は、親事業者が立場の弱い中小企業に不利な条件を押しつけることを防ぐために制定されました。しかし、取引の多様化やデジタル化が進み、これまでの枠組みでは対応しきれない場面が増えてきました。

そこで、「価格転嫁の適正化」や「資金繰り改善」を重視した新しいルールにアップデートされることになったのです。改正後は、下請取引に限らず、幅広い委託取引が法の適用対象になります。

名称変更で対象範囲が広がる

これまで「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」と呼ばれていた法律は、改正により「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」という名称に変わります。名前が変わるだけではなく、対象となる取引の範囲が広がることが大きなポイントです。

たとえば、これまでは対象外だった物流業務の委託が新たに含まれるなど、下請法には含まれていなかった業種も改正後は影響を受ける可能性があります。

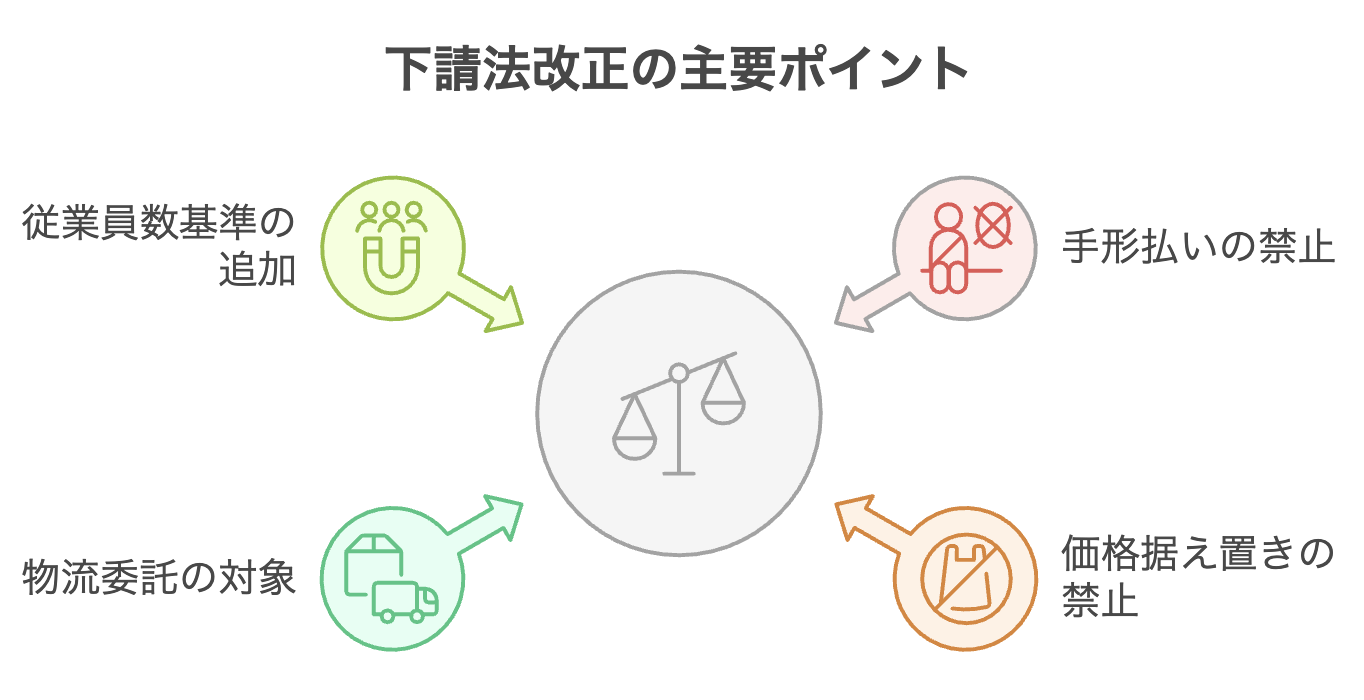

下請法改正の主な4つのポイント

今回の改正で特に押さえておきたいのは、次の4つです。

- 手形払いの禁止:資金化に時間がかかる手形払いは、2026年1月以降は使用できなくなります。資金繰りを圧迫しないよう、振込や電子記録債権(支払期日までに支払われるものに限る)などへの移行が必要です。

- 価格据え置き的な一方的決定の禁止:親事業者が一方的に価格を据え置くことはNGになります。原材料費や人件費が上がった場合は、協議や説明を経て価格を決定しなければなりません。

- 物流委託も対象に:これまで対象外だった運送・物流業務の委託も新たにカバーされます。物流業界と取引がある事業者は、契約書や取引条件の見直しが必要です。

- 従業員数基準の追加:これまでの資本金基準に加えて、従業員数でも対象範囲を判断するようになります。適用対象外であった委託者・受託者のいずれも対象者となる可能性があります。

委託する側・される側の対応ポイント

今回の法改正では、委託する側(旧:親事業者)と委託される側(旧:下請事業者)で対応内容が大きく異なります。まずは自社がどちらに該当するかを確認し、それぞれの立場で何を準備すべきかを理解しましょう。

委託する側(旧:親事業者)が押さえるべきポイント

委託する側は、取引条件を一方的に決める行為がこれまで以上に厳しく規制されます。法令違反になると、指導や勧告などの行政対応が行われるだけでなく、企業の信頼低下にもつながるため、早めの準備が欠かせません。

価格の一方的決定はNG:原材料費や人件費が上がっても、従来の価格のまま据え置くと「一方的な決定」とみなされる可能性があります。改正後は、受託側としっかり協議を行い、その記録を残すことが重要です。「価格を変えない」という判断をする場合でも、理由を説明し、双方が納得できるプロセスを踏むようにしましょう。

手形払いの廃止と支払い方法の見直し:2026年1月以降、手形による支払いは禁止されます。また、期日までに資金化が難しい支払い方法も実質的にNGとなります。必要に応じて、社内の資金繰り管理や支払いフローも見直しましょう。

物流業務の委託も新たに対象に:これまで下請法の対象外だった物流委託が、新たに規制範囲に含まれます。配送を外部委託している場合は、取引契約書を再確認しましょう。料金の設定方法や支払い条件が適正であるかをチェックし、必要に応じて修正することが求められます。

委託される側(旧:下請事業者)が押さえるべきポイント

委託される側は、自社を守るための証拠や情報管理がこれまで以上に重要になります。改正後は「協議を求めたのに対応してもらえない」という状況を避けるため、準備をしっかり整えておきましょう。

見積り根拠と価格交渉記録を必ず残す:価格交渉では、原材料費や人件費の上昇を裏付けるデータを提示することが求められます。「どのコストがどれだけ増えたのか」を示す見積り根拠を作成し、交渉の過程は議事録やメールで記録を残しましょう。記録があれば、後からトラブルになった際の強い証拠になります。

明細や通知の発行ルールを確認:納品や支払いに関する明細・通知は、法律で定められた内容を満たしている必要があります。特に電子データでのやり取りが増えている今こそ、フォーマットや保存方法が適正かを点検しましょう。

支払い遅延や減額、返品の早期発見:支払いが遅れていないか、正当な理由なく減額されていないかを定期的に確認することが大切です。また、返品が頻発する場合は、相手方の取引姿勢に問題がないかを見極めるサインにもなります。異常を感じたら早めに記録を残し、相談機関や専門家に連絡することも検討しましょう。

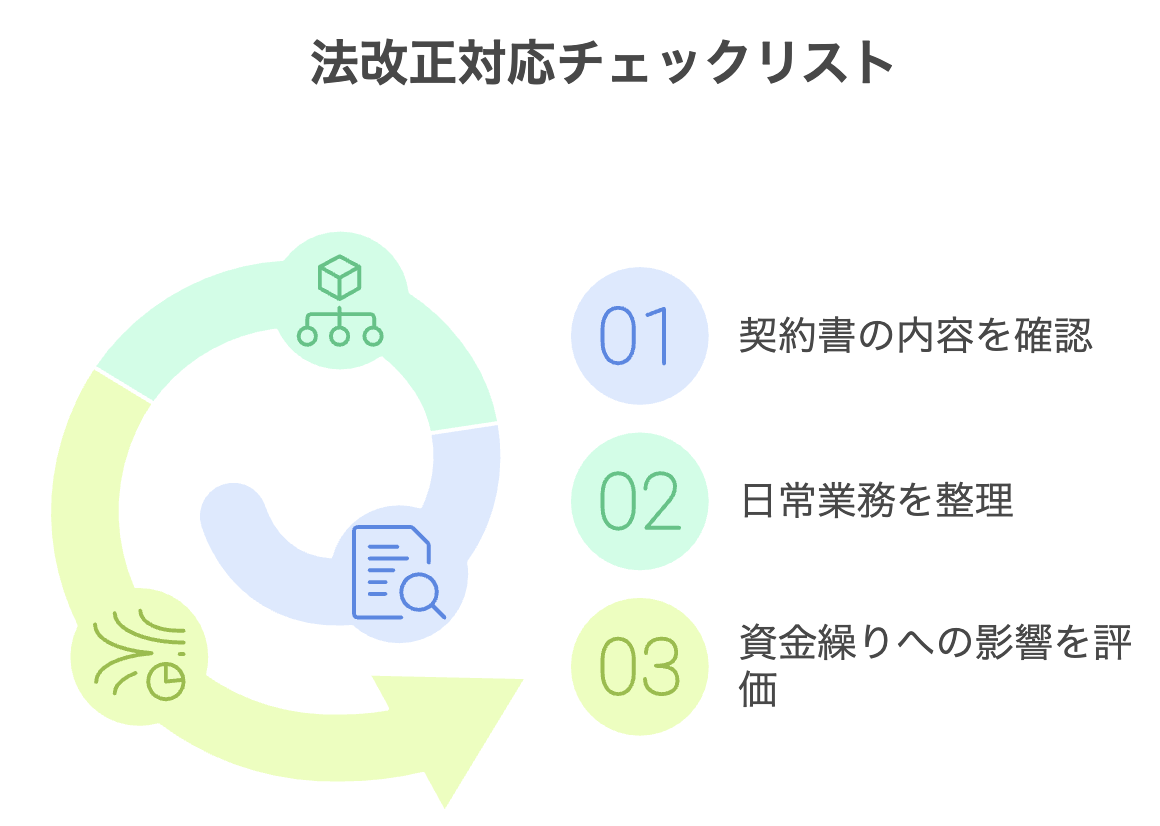

いますぐ始められる!法改正対応チェックリスト

2026年1月1日の施行に向けて、準備を先延ばしにすると、直前で慌ててしまうことになりかねません。ここでは、今日から取り組める準備項目を「契約」「運用」「支払い」の3つの視点で整理しました。

契約編:契約書の内容をしっかり確認

法改正後は、契約書に明確な取り決めがないと、トラブルにつながりやすくなります。次の3つのポイントを必ず確認しましょう。

- 支払方法の確認:手形払いは禁止されるため、手形払いがスタンダードになっている場合は、支払方法の切り替えが必要です。支払条件や締め日・支払日の記載も確認しましょう。

- 価格協議条項の有無:原価上昇時などに価格を見直す協議を行う条項がなければ、改正後のルールに適切に対応できません。双方が納得できる形で明文化しておきましょう。

- 価格自動改定条項の導入:物価や原材料費が一定割合上昇した場合に、自動的に価格を改定できる仕組みを取り入れると、協議の負担を減らせます。

運用編:日常業務の中で整えておくこと

法対応は契約書の見直しだけでは終わりません。普段の業務フローを整えることで、スムーズな運用が可能になります。

- 見積り根拠を共有する習慣をつける:仕入価格や人件費の上昇など、価格の根拠となる情報を共有できるようにデータを収集しておきましょう。

- コスト上昇情報をわかりやすく伝える:説明があいまいだと交渉がこじれます。収集したデータを整理し、簡潔な資料を用意して伝えましょう。

- 交渉記録を残す:口頭ではなく、議事録やメールを保存しておくことが重要です。

支払い編:資金繰りへの影響をチェック

手形廃止に伴い、現金化のスピードが変わるため、資金繰りを見直す必要があります。

- 電子記録債権などの新しい手段を導入する

- 月末・期末の支払い集中によるキャッシュフローリスクを確認する

振込スケジュールを見直し、早期支払いの体制を整える

価格交渉をスムーズに進める3つのステップ

法改正後は「協議をした」という事実が重要です。ただ交渉を行うだけではなく、準備・進行・記録のすべてを整えることで、無用なトラブルを避けられます。ここでは、価格交渉をうまく進めるための3つのステップを紹介します。

ステップ1:準備編 ― 資料と根拠をそろえる

交渉の前段階で、十分な資料を準備することが成功への第一歩です。準備不足のまま交渉に臨むと、相手に納得してもらうのが難しくなります。

- 過去の取引履歴や市場価格データを活用し、説得力を高める

- 賃上げ、エネルギーコスト、物流コストなど、増加分を明確に示す

原価内訳を細かく整理する

ステップ2:交渉編 ― 説明・質疑・合意の流れを意識する

交渉は「説明 → 質疑応答 → 合意形成」という3段階で進めるとスムーズです。感情的なやり取りを避けるため、言いにくい内容は資料を使って客観的に伝えましょう。

- 説明:事実とデータに基づき、冷静に現状を説明する

- 質疑応答:相手からの質問には、具体的な根拠をもとに回答する

- 合意形成:双方が納得できる落としどころを探る

ステップ3:記録編 ― 行政チェックにも対応できる体制づくり

交渉が終わったら、記録を必ず残しましょう。記録は、自社を守る証拠になるだけでなく、行政調査にも対応できる資料になります。

- 交渉時のメールやチャット履歴を保存する

- 契約更新や次回交渉に活用できるよう、社内で共有・保管する

交渉議事録を作成し、双方で内容を確認する

最新情報をつかむために業界別ガイドラインを活用しよう

法改正後の運用では、国や業界団体が公開している業界別ガイドラインの活用が欠かせません。特に中小企業にとっては、複雑な法文をそのまま理解するのは難しいため、具体例が示されたガイドラインは非常に有効なツールです。

自社業界のガイドラインを確認する

下請法(改正後は取適法)の運用は、業界によって具体的な事例が異なります。たとえば以下のような業界では、それぞれの取引慣習に応じたガイドラインが公開されています。

- 広告業界:制作物の納期設定や修正依頼に関するルール

- 印刷業界:発注変更や返品対応の適正化

- アニメ業界:制作委託の報酬体系やスケジュール管理

- 自動車業界:部品調達や価格改定の手順

IT・ソフトウェア業界:開発委託、保守運用などに関する具体例

自社がどの業界に該当するかを確認し、最新のガイドラインをブックマークしておきましょう。

中小企業庁の該当ページから無料で入手可能です。

定期的にチェックしてアップデート

ガイドラインは一度確認して終わりではなく、定期的なチェックが重要です。法律や市場環境の変化にあわせて改訂されることがあるため、最新バージョンを常に確認する習慣をつけましょう。

おすすめは、以下のタイミングで見直すことです。

- 四半期ごとの内部監査や経営会議の前

- 価格交渉や新規委託先との取引開始時

契約更新のタイミング

これらのタイミングでガイドラインを確認することで、常に適正な取引条件を維持できます。

社内で活用できる仕組みを作る

ガイドラインを確認するだけでなく、社内で共有・活用できる仕組みづくりも大切です。

- 重要な更新内容をミーティングで共有

- 契約書や取引ルールをガイドラインに沿って定期的に改訂

社員や関係者がアクセスできる共有フォルダに最新資料を保存

このようにルールを組織全体で共有しておくことで、特定の担当者だけに依存しない運用体制が整います。

法改正への対応は早めの準備が安心!タスカルで業務負担も軽減できます

2026年1月1日施行の下請法改正(取適法)への対応では、契約書の見直しや価格交渉の準備、業界別ガイドラインの定期チェックなど、やるべきことが幅広くあります。特に一人社長や小規模経営者の方にとっては、これらを本業と並行して進めるのは大きな負担になることも少なくありません。

そんなときに活用したいのが、オンラインアシスタントサービスのタスカルです。契約関連の情報整理や資料作成、スケジュール管理といったバックオフィス業務をタスカルに任せれば、法改正対応に必要なタスクを効率的に進められます。

法改正への対応は一度やって終わりではなく、定期的な見直しが欠かせません。タスカルのような外部リソースを活用して体制を整えておけば、日常業務に追われることなく、安定した法令遵守と経営の両立が実現しやすくなります。