「雛形があれば十分」——そう思って契約書を流用していませんか。業務委託契約書は、請負(成果完成型)と準委任(プロセス重視)の見極めを誤ると、検収や修正回数、責任範囲で揉めやすくなります。本記事では、「業務委託契約書の雛形」を安全に活用するために、契約タイプの見極め方や偽装請負を防ぐポイント、改正民法の契約不適合責任を解説します。さらに、必須10項目と業種別の注意点や契約書の管理のポイントも紹介します。時間が足りないときは「タスカル」に外注し、作成から更新まで賢く回しましょう。

\はじめてのアシスタントサービスなら、月額2.75万円〜の「タスカル」🤗/

オンラインアシスタント「タスカル」は、経理や事務作業、Web・SNS更新などを丸投げOK!初期費用なし&低コストの月額で始められるので、一人社長やフリーランスに選ばれています。

「請負」と「準委任」の違いとは?

業務委託契約には大きく分けて「請負契約」と「準委任契約」の2種類があります。両者は似ているようで、実は業務のゴール設定と責任範囲がまったく異なります。

請負契約

成果物を完成させることを目的とした契約です。たとえば、Webサイトの完成やシステムの納品、デザインデータの納品などが該当します。発注側は「完成品に対して」代金を支払い、受託側は完成物への担保責任を負います。準委任契約

業務を遂行すること自体を目的とした契約です。たとえば、コンサルティングや広告運用、バックオフィス業務代行などがこれにあたります。成果を保証するものではなく、受託側は、業務に対してベストを尽くす義務(善管注意義務)を負います。

成果物がはっきり定義できる場合は「請負」、プロセスやサポート型で成果が曖昧な場合は「準委任」を選ぶのが基本です。

請負型か準委任型かを見極めるチェックポイント

自社の業務が請負型か準委任型かを見極めるには、以下の3つの視点を確認しましょう。

1.ゴールが明確かどうか

・明確な成果物が存在する → 請負

・業務プロセスの遂行が中心で明確な成果物がないものも含まれる → 準委任

2.報酬はどのタイミングで発生するか

・完成物の納品により報酬が発生する → 請負

・業務遂行に要した時間や業務上の成果(成果報酬)により報酬が発生する→ 準委任

3.責任の所在をどう定めるか

・「結果」に対する責任を重視 → 請負

・「過程」に対する責任を重視 → 準委任

偽装請負を避けるために気をつけたいポイント

準委任契約であっても、発注側が実質的に受託者へ指示命令を行ってしまうと偽装請負と見なされるリスクがあります。偽装請負は、労働基準法や職業安定法に違反する可能性があり、企業にとって大きなリスクです。

注意すべきポイントは以下のとおりです。

- 受託者に出勤時間や勤務場所を指定しない

- 発注側の社員が直接的な指揮命令を行わない

- 発注側と受託者が混在して作業する場合は、業務の指示系統を分ける

特にITやクリエイティブ分野では、共同作業が多く「つい現場で指示してしまう」というケースが発生しやすい傾向にあります。運用ルールを契約書に明記しておくことが大切です。

民法改正で変わった「契約不適合責任」と検収の考え方

2020年の民法改正により、「瑕疵担保責任」という考え方が「契約不適合責任」に変更されました。これは、請負契約で成果物が納品された際に、発注側が「契約で定めた内容に適合しているかどうか」を基準に判断するというものです。

旧制度(瑕疵担保責任)

→ 重大な欠陥(瑕疵)がある場合のみ法的責任を追及できる新制度(契約不適合責任)

→ 契約書に定めた要件を満たしていなければ法的責任を追及できる

この改正により、契約書には「納品物が満たすべき基準」や「検収の期限」「修正・再納品のルール」を具体的に記載する必要が出てきました。ここを曖昧にしたまま契約してしまうと、「修正回数が際限なく増える」「納品を受け入れたとみなされる」といったトラブルが発生しやすくなります。

雛形を使うときの注意点と活用方法

業務委託契約書を一から作成するのは手間がかかります。そのため、多くの方がネットで公開されている「雛形(テンプレート)」を参考にすることが多いでしょう。

雛形を使えばゼロから作るより効率的に進められます。しかし、そのまま利用すると自社の業務内容と合わず、重大なトラブルに発展することもあります。雛形を活用する際は、以下の点を意識しましょう。

- 必ず自社の契約タイプ(請負/準委任)に合っているか確認する

- 条項が不足していないかチェックし、必要に応じて追加する

- 法改正(民法改正、インボイス制度、個人情報保護法など)に対応しているか確認する

- 実際の運用フローに沿った内容か検証する

雛形はあくまで「ベース」として活用し、自社仕様にカスタマイズすることが大切です。次章で紹介する「10の基本項目」がすべて盛り込まれているか、チェックリストとして活用してください。

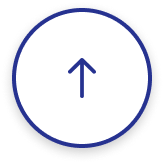

業務委託契約書に必ず入れたい10の基本項目

業務委託契約書を作成する際に押さえておきたい項目がいくつかあります。これらが抜けてしまうと、支払トラブルや納品後の責任問題など、後々大きなリスクにつながりかねません。ここでは、ひな形に盛り込むべき10の基本項目と、その理由をわかりやすく解説します。

1. 業務範囲と成果物のゴールを明確に

業務範囲が曖昧なまま契約すると、「これは契約に含まれるのか?」という認識のズレが発生しやすくなります。契約書には、具体的な業務内容や成果物の仕様を明記しましょう。特に請負契約では、「何をもって完了とするのか」をはっきり示すことが重要です。

2. 検収・やり直しのルール

成果物を納品した後、「イメージと違う」などの理由で無制限に修正依頼が発生するトラブルは少なくありません。検収期限や修正回数、再納品までの流れを事前に決めておくことで、発注側・受託側の双方が納得できるスムーズな取引が可能になります。2020年の民法改正で導入された「契約不適合責任」の観点からも、検収条項は重要です。

3. 報酬と支払条件、遅れたときの扱い

「支払いはいつ、どのように行うのか」「遅れた場合はどうするのか」を明確にしておくことは、トラブル防止の基本です。支払サイト(例:月末締め翌月末払い)や、振込手数料をどちらが負担するかも記載しましょう。また、遅延損害金についても規定しておくと安心です。

4. インボイス制度に対応した請求書記載ルール

インボイス制度が導入されて以降、請求書に記載すべき項目が増えています。適格請求書発行事業者の登録番号や税率、消費税額を正しく記載するルールを契約書に盛り込みましょう。制度に沿った運用を行うことで、後々の税務処理もスムーズになります。

5. 源泉徴収が必要な業務かどうか

ライター報酬やデザイン料など、一部の業務は源泉徴収の対象になります。対象となるかどうかを事前に確認し、契約書に記載しておくことで、支払時の混乱を防げます。特に個人事業主と取引する際は注意が必要です。

6. 再委託の可否と条件

受託側が業務をさらに外部に依頼する(再委託)場合、その可否や条件を明確にしておきましょう。

無断で再委託されると、情報漏えいや品質低下などのリスクが高まります。「再委託は禁止」「事前承認を条件に認める」など、取引内容に合ったルールを設定することが大切です。

7. 知的財産権・著作権の帰属と利用範囲

デザインやシステム開発などでは、知的財産権や著作権の帰属先を明確にしなければなりません。

- 発注側に完全に帰属させる

- 受託側に帰属するが、発注側に利用権を付与する

など、ケースに応じた取り決めが必要です。また、発注側に帰属させる場合は、著作者人格権を行使しない旨も記載しておきましょう

8. 秘密保持と個人情報の取り扱い

業務委託では、発注側の機密情報や顧客データを取り扱うことが多くあります。秘密保持条項を設けることで、情報漏えいのリスクを減らせます。また、個人情報を扱う場合は、個人情報保護法に基づいた取り扱いルール(再委託先の管理方法、漏えい時の報告フローなど)を必ず記載しましょう。

9. 成果物保証と免責のバランス

納品後に不具合が見つかった場合の対応ルールも重要です。「無償で修正する期間」「免責とする範囲」などを明記することで、後々の責任分担を明確にできます。特に請負契約では、保証期間や対応範囲を細かく取り決めることが安心につながります。

10. 契約期間、解除方法、反社条項、準拠法などの基本部分

契約期間や更新の有無、途中で解除する場合の手続きを定めておきましょう。取引先が反社会的勢力でないことを確認する「反社条項」や、トラブルが発生した際にどの裁判所で争うかを決める「合意管轄」なども重要です。

業種ごとに確認したい追加の契約ポイント

業務委託契約書の基本的な内容は共通していますが、業種によって特に注意すべき項目が少しずつ異なります。よくある3つの業務タイプを例に、それぞれの契約書で追加しておきたいポイントを解説します。

デザイン・ライティングなどのクリエイティブ業務

デザインやライティング、動画制作などのクリエイティブ業務では、著作権や使用権の取り決めが特に重要です。作品が完成した後、「誰が権利を持つのか」「どこまで利用できるのか」が曖昧だと、後々トラブルに発展することもあります。

著作権の帰属

完全に発注側へ譲渡するのか、それとも制作者に帰属させるのかを明記しましょう。発注側に帰属させる場合は、著作者人格権を行使しないことも併せて記載しておくと安心です。クレジット表示

作品に制作者の名前を記載するかどうかを事前に取り決めておくことで、納品後の認識の違いを防止できます。二次利用の範囲

作品を別の媒体やキャンペーンで再利用できるかどうかを明確にしましょう。無断で二次利用が行われると、制作者側が不利益を被る可能性があります。

広告運用やマーケティング支援

広告運用やマーケティング支援は、成果が目に見えにくい業務だからこそ、契約書に細かいルールを定めておくことが大切です。

成果の定義

「成果が出た」と判断する基準を事前に決めておくことで、報酬トラブルを防げます。

例:広告クリック数、コンバージョン数、売上増加率など広告費の取り扱い

受注者側が広告費を立て替える場合などでは、広告費を誰が負担し、どのタイミングで支払うかを明記しましょう。発注側が前払いするのか、運用代行費用と一緒に後払いするのかを明確にしておくことが重要です。アカウント権限の管理

広告アカウントやSNSアカウントへのアクセス権限をどこまで付与するかを契約で定めておきましょう。権限の範囲を曖昧にすると、情報漏えいや不正利用のリスクが高まります。

システム開発やWeb制作

システム開発やWeb制作は、要件変更が発生しやすい分野であり、仕様や進行ルールを細かく取り決めておく必要があります。

仕様変更時の対応方法

変更が発生した場合のプロセス、追加費用や納期変更の取り扱いを事前に契約書で決めておきましょう。口頭での合意だけでは後々のトラブルにつながります。アジャイル型進行ルール

開発を段階的に進める場合は、スプリントごとの成果物や検収基準を明記しておくことが重要です。進め方を曖昧にすると、発注側と受託側の認識がずれやすくなります。テスト・検収プロセス

納品後にどのようにテストを行い、どの段階で検収完了とするのかを明確に記載しましょう。検収後に不具合が発覚した場合の対応についても明記しておくと安心です。

業務委託契約書は、基本項目だけでは不十分な場合があります。業種特有のトラブルを防ぐためには、その業務ならではのリスクや特徴を踏まえた条項を追加することが大切です。契約書を作成する際は、自社の取引内容に合ったカスタマイズを意識しましょう。

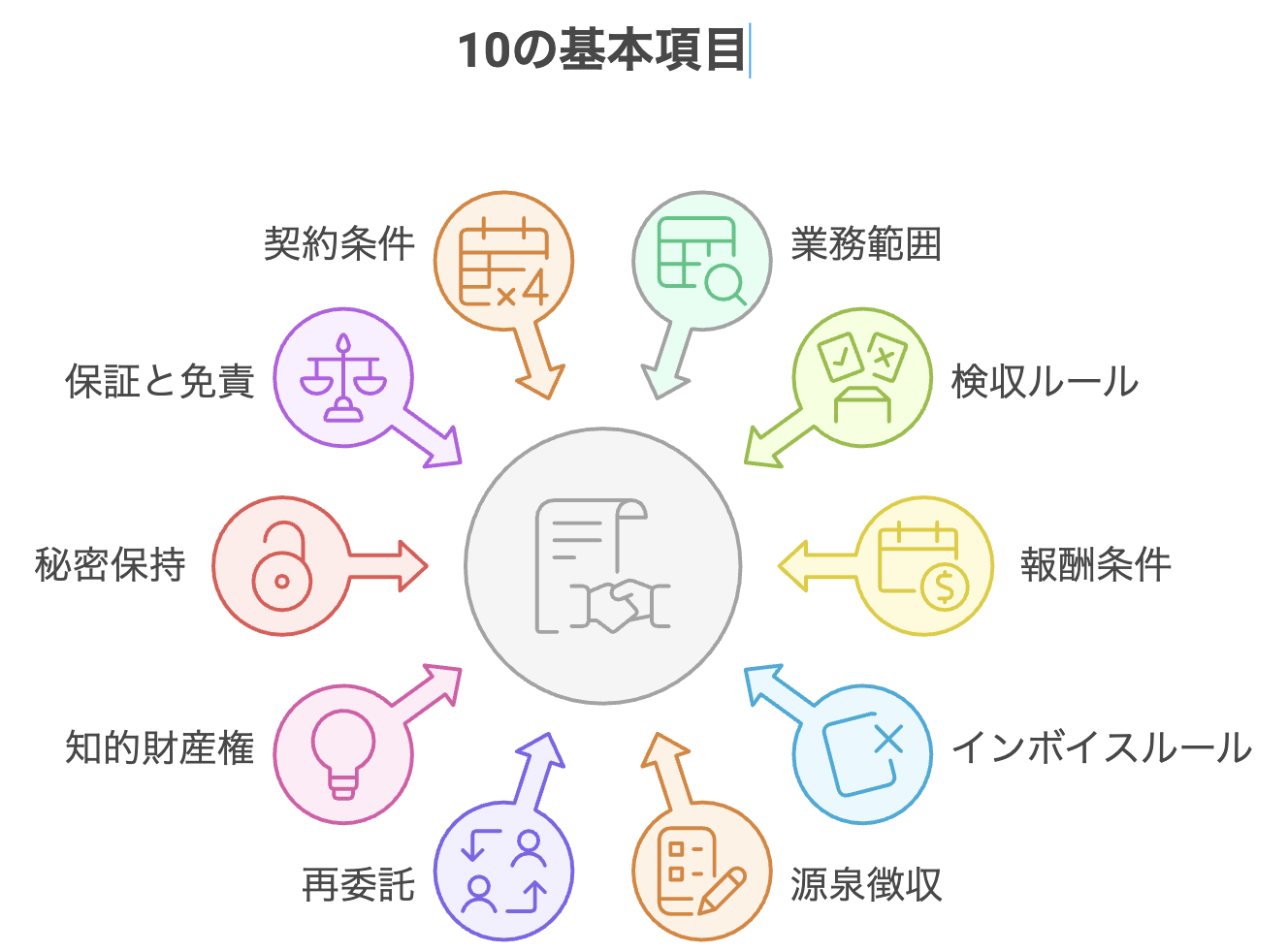

業務委託契約書を活かすための運用と管理のポイント

契約書は作成して締結すれば終わりではありません。実際に業務を進めていく中で、適切に運用・管理することで初めてトラブル防止やスムーズな取引につながります。ここでは、契約締結後に押さえておきたい実務上のポイントを解説します。

電子契約サービスを活用して効率化

従来は紙に印刷して押印・郵送を行うのが一般的でしたが、現在は電子契約サービスを活用する企業が増えています。電子契約を利用することで、印紙代や郵送費の削減、契約締結スピードの大幅な向上が期待できます。

ただし、導入時には以下の点に注意しましょう。

- 取引先が電子契約に対応しているか事前に確認する

- 社内で契約権限者を明確に決める

電子署名の有効性や法的効力を確認する

これらを押さえておくことで、紙よりもスムーズかつ安全に契約を進められます。

契約書は締結後の保管・更新が重要

契約書は締結した時点がゴールではなく、保管と更新が重要です。契約内容を必要なときにすぐ確認できるよう、検索しやすい形で保管しておきましょう。特に電子契約サービスでは、クラウド上での管理が可能なため、紙よりも効率的に検索・共有が行えます。

また、契約期間や更新期限が近づいた際に自動で通知が届く仕組みを作ると、更新漏れによるトラブルを防げます。

トラブル発生時は連絡方法と証拠を残す

万が一トラブルが発生した場合は、まず契約書に記載されている連絡方法や対応手順を確認しましょう。

メールやチャットでやり取りする際は、後で証拠として残せる形で記録しておくことが大切です。

- 口頭で合意した内容も後から書面で確認する

- ファイルや画像などは日付付きで整理する

重要なやり取りは必ずメールで残す

これらを徹底することで、万が一法的な対応が必要になった場合にも役立ちます。

年に一度は雛形を見直す習慣を

法改正や業務内容の変化により、契約書の内容が古くなることがあります。特に近年はインボイス制度や個人情報保護法など、契約に影響するルールが頻繁に更新されています。

少なくとも年に一度は、雛形を見直す機会を作りましょう。最新の法令や自社の業務実態に合わせて修正することで、常に安心して使える契約書を維持できます。

業務委託契約書は「雛形+運用」で安心して活用しよう

業務委託契約書は、発注側・受託側双方にとってトラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現するための重要な書類です。本記事でご紹介したように、基本的な条項を押さえるだけでなく、業種や取引内容に合わせたカスタマイズ、締結後の運用・管理まで含めて考えることが大切です。

しかし、一人社長や小規模事業者の場合、契約書の作成や管理に多くの時間を割くのは難しいものです。そんなときは、オンラインアシスタントサービスの「タスカル」を活用するのもおすすめです。

タスカルなら、契約書作成やバックオフィス業務のサポートをオンラインで依頼できるため、本業に集中しながら契約まわりの業務をスムーズに進められます。自社に合った契約書と管理体制を整えて、取引先との信頼関係を強化していきましょう。