「社会に貢献する活動を本格的に法人化したい」「寄付や助成金を活用して事業を広げたい」——そんな思いを持つ方にとって、NPO法人の設立は有力な選択肢です。

しかし、NPO法人には株式会社などとは異なる独自のルールがあり、設立時にはメンバー集めや定款作成、申請書類の準備など、多くのステップを踏む必要があります。本記事では、NPO法人の基礎知識から設立までの流れ、必要な書類、費用と期間の目安、さらに設立後の運営ポイントまでを体系的に解説します。

\はじめてのアシスタントサービスなら、月額2.75万円〜の「タスカル」🤗/

オンラインアシスタント「タスカル」は、経理や事務作業、Web・SNS更新などを丸投げOK!初期費用なし&低コストの月額で始められるので、一人社長やフリーランスに選ばれています。

NPO法人の特徴と会社との違いをわかりやすく解説

NPO法人という言葉は耳にすることがあっても、株式会社や一般社団法人と具体的にどう違うのかは意外に知られていません。「利益を分配しない」とよく言われますが、それが実際にはどんな意味を持つのか、ピンとこない方も多いでしょう。この章では、NPO法人の基本的な特徴と、ほかの法人格との違いをわかりやすく解説します。

NPO法人は「利益を分配しない」組織

NPO法人は、株式会社などの営利企業と大きく異なり、利益を構成員に分配しないことが最大の特徴です。ここでいう「利益を分配しない」とは、団体が活動で得た収益を、理事や社員、会員に給与や配当として自由に分けることができない、という意味です。

もちろん、活動に必要な人件費や経費は支払えます。たとえば、スタッフへの給与や活動に必要な備品購入費、施設使用料などは問題ありません。ただし、利益を「個人の懐に入れること」を目的としてはいけないというルールになっています。

この仕組みにより、寄付や助成金を安心して受けられる組織になり、社会的な信頼を得やすくなります。NPO法人は、「社会課題を解決するための組織」という性格を持つため、利益が出た場合は、次年度以降の活動費や事業の拡大に再投資していくことが求められます。

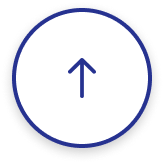

株式会社や一般社団法人とのざっくり比較

「法人」と一口にいっても、株式会社や一般社団法人など、いくつか種類があります。それぞれの違いを理解することで、自分の活動にはどの形態が合っているか判断しやすくなります。

| NPO法人 | 株式会社 | 一般社団法人 | |

| 設立目的 | 社会貢献・非営利活動 | 営利活動・利益追求 | 特定の目的達成(非営利も可) |

| 利益の分配 | 不可(活動費に再投資) | 株主へ配当が可能 | 原則不可(社員への分配はできない) |

| 設立に必要な人数 | 社員10名以上、理事3名以上+監事1名 | 発起人1名から可 | 社員2名から可 |

| 寄付金の税制優遇 | あり(※認定NPOはさらに優遇) | 基本的に対象外 | 基本的に対象外 |

| 行政への報告義務 | 年1回、事業報告書などを提出 | なし(決算公告のみ) | なし(決算公告のみ) |

株式会社との違い

株式会社は事業で儲けることが大前提としてあり、その利益を株主に分配することができます。そのため、投資を集めやすく、成長スピードを重視する場合に向いています。一方、NPO法人は利益分配ができない代わりに、社会的信用度が高く、寄付や助成金を受けやすいという強みがあります。

一般社団法人との違い

一般社団法人は、設立要件が緩く、社員2名から設立できるため「とりあえず法人格が欲しい」という場合に便利です。ただし、寄付金控除などの税制優遇がないため、寄付をメインに資金を集めたい場合はNPO法人の方が有利です。

NPO設立前に押さえておきたい基本ポイント

NPO法人を設立するには、法律で定められた条件を満たす必要があります。特に、人数や活動分野、活動に関するルールなどは、後から変更するのが難しい部分です。「知らなかった…」と後悔しないために、設立を決める前に最低限確認しておきたいポイントを整理しておきましょう。

設立に必要な人数と役員体制

NPO法人を設立するには、社員10名以上と理事3名以上+監事1名以上が必須条件です。

- 社員(しゃいん)

ここでいう「社員」は、株式会社の従業員とは異なり、団体の意思決定に参加するメンバーのことを指します。設立時点で10名以上集める必要があります。家族や友人が含まれても構いませんが、実際に活動に参加する意思がある人を選ぶことが大切です。 - 理事と監事

団体の運営を担う理事は3名以上、監事は1名以上が必要です。理事は日常的な業務の執行や団体の方針決定を行い、監事は理事の活動をチェックする役割を担います。

注意点として、理事の3分の1以上を親族で占めてはいけないというルールがあります。透明性を保つため、血縁や配偶者などが過半数を占めないようにしましょう。

この人数を満たせないと申請自体が受理されないため、早めにメンバーを確保することがスムーズな設立への第一歩です。

活動できる分野は20種類に限定されている

NPO法人が活動できるのは、法律で定められた20の活動分野のいずれかに該当するものに限られます。20の活動分野は以下のとおりです。

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

二 社会教育の推進を図る活動

三 まちづくりの推進を図る活動

四 観光の振興を図る活動

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

七 環境の保全を図る活動

八 災害救援活動

九 地域安全活動

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

十一 国際協力の活動

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十三 子どもの健全育成を図る活動

十四 情報化社会の発展を図る活動

十五 科学技術の振興を図る活動

十六 経済活動の活性化を図る活動

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

十八 消費者の保護を図る活動

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

自分たちのやろうとしている活動がこの20分野に当てはまるかが重要です。活動内容が複数の分野にまたがる場合は、主な分野を1つ選んで定款に記載します。活動分野を曖昧に記載すると申請時に差し戻されることもあるため、できるだけ具体的に記載しましょう。

NPOならではの注意点と制限

NPO法人は「社会貢献」を目的とするため、活動にはいくつかの制限があります。特に以下の点は注意が必要です。

- 政治活動・宗教活動は禁止

特定の政党を支持したり、宗教活動を行うことはできません。活動の一部がこれらに該当すると、認証されない可能性があります。 - 営利を目的とした活動はできない

事業で収益を上げること自体は可能ですが、その収益は団体内で再投資することが前提です。理事や社員に分配することはできません。 - 透明性の確保が求められる

設立後は、活動報告書や計算書類を毎年行政に提出する義務があります。さらに、貸借対照表はホームページや掲示板などで一般公開しなければなりません。

これらは、NPO法人が社会から信頼を得るために不可欠なルールです。最初の段階でしっかり理解しておくことで、後々のトラブルを防げます。

NPO設立までの流れと必要な書類

NPO法人を設立するには、いくつかのステップを順番に進める必要があります。株式会社の設立よりも手続きが複雑で時間がかかるため、全体像をあらかじめ把握しておくことが大切です。ここでは、設立までの流れと申請から認証までの期間や必要書類について具体的に解説します。

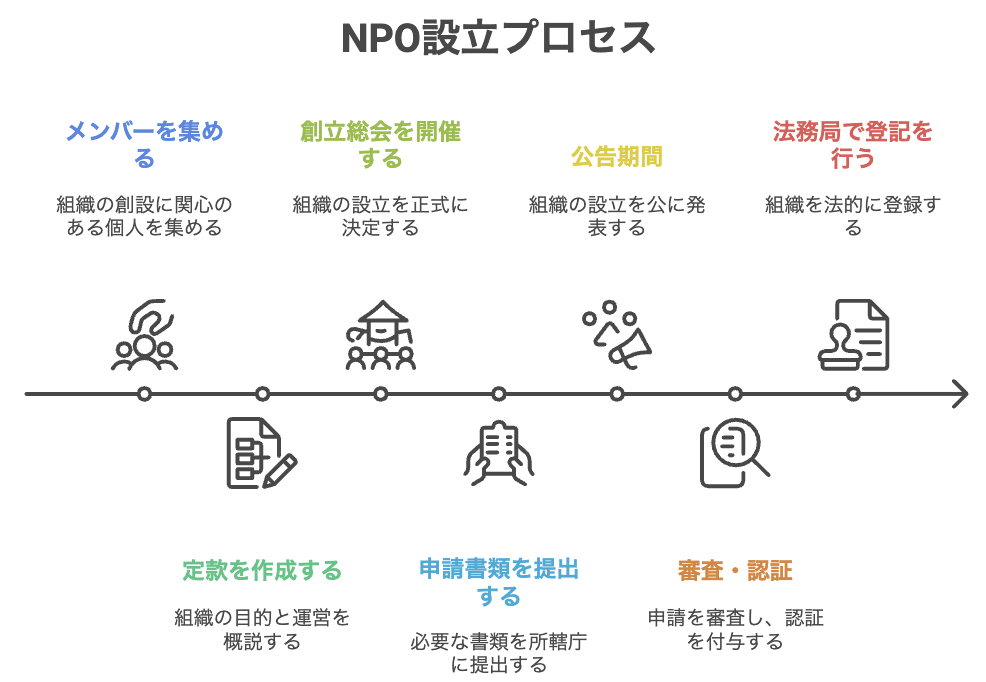

設立のステップを時系列で確認

NPO法人設立は、以下の流れで進みます。それぞれのステップで「誰が」「何をするか」を明確にしておくとスムーズです。

- メンバーを集める

社員10名、理事3名以上、監事1名以上を確保します。

この段階で活動目的や方向性をしっかり共有しておくことが重要です。 - 定款を作成する

団体の目的や活動分野、会費、役員構成などを記載した「定款」を作成します。

これはNPO法人の「基本ルールブック」にあたります。 - 創立総会を開催する

設立メンバー全員が集まり、定款の承認や役員選任などを正式に決議します。

会議の内容は議事録として残します。 - 所轄庁へ申請書類を提出する

都道府県または政令指定都市の担当窓口に申請書類を提出します。

このとき書類に不備があると差し戻されてしまうため、チェックリストを活用しましょう。 - 公告(縦覧)期間(2週間)

申請後、書類が一般公開され、広く意見を募る期間が設けられます。

他団体や市民からの異議申し立てがなければ、次の審査に進みます。 - 審査・認証

所轄庁が書類を審査し、問題がなければ認証されます。

ここまでで2〜3か月程度かかるのが一般的です。 - 法務局で登記を行う(認証後2週間以内)

認証を受けたら、2週間以内に法務局で登記を完了させます。

登記が終わった時点で、正式にNPO法人として活動を開始できます。

申請から認証までにかかる期間の目安

申請から認証までは、一般的に2〜3か月程度かかります。ただし、書類不備があった場合や、所轄庁が確認を重ねるケースでは、さらに時間がかかることもあります。

全体としては、メンバー集めから登記完了まで含めて4〜6か月程度を目安にスケジュールを組むと安心です。特に助成金や寄付集めを始めたい時期が決まっている場合は、逆算して早めに準備を進めましょう。

そろえておきたい書類リスト

申請時に必要な書類は複数あり、抜け漏れがあると受理されません。以下は代表的な書類のリストです。自治体によって多少の違いがあるため、必ず所轄庁の公式サイトで最新情報を確認しましょう。

- 定款

- 設立趣旨書(団体を作る目的や背景を説明)

- 設立当初の事業計画書

- 設立当初の収支予算書

- 設立時の社員名簿(10名分)

- 役員名簿(理事・監事の氏名と役職)

- 役員就任承諾書・誓約書

- 創立総会の議事録

- 事務所の所在地を確認できる書類(賃貸契約書など)

これらは一度に準備する必要があるため、申請準備は複数人で分担すると効率的です。また、提出前には記載漏れや押印漏れがないか、必ず複数人でチェックすることをおすすめします。

NPO設立時に必要な主な費用

NPO法人の設立には、以下のような費用がかかります。あらかじめ予算を組み、資金不足で手続きが止まらないようにしておきましょう。

- 定款認証にかかる印紙代:0円

株式会社では定款認証に印紙代4万円が必要ですが、NPO法人の場合は無料です。 - 登記費用:登録免許税はかからない

法務局での登記に登録免許税はかかりません。ただし、登記事項証明書などを取得するための手数料は別途数百円程度必要です。 - 事務所の賃料や光熱費

NPO法人には事務所(所在地)が必須です。自宅兼事務所も可能ですが、専用の事務所を借りる場合は敷金・礼金、家賃などが発生します。 - その他の費用

印刷代、郵送費、議事録作成に必要な備品費なども見込んでおきましょう。

書類の不備で再提出が必要になると郵送費や人件費もかさむため、初回提出時にしっかり準備することが大切です。

NPO設立後の運営と次のステップ

NPO法人は設立して終わりではなく、継続的な運営と報告が求められます。ここでは、毎年行うべき事務手続きと、将来的に「認定NPO法人」を目指す際に押さえておきたいポイントを紹介します。

毎年必要な事務手続き

NPO法人は、社会的な信頼を保つため、運営の透明性を確保する義務があります。設立後は、以下のような事務手続きを毎年行わなければなりません。

- 年次報告書類の提出

事業報告書、収支計算書、貸借対照表などを、毎事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出します。 - 貸借対照表の公告

貸借対照表は、ホームページや事務所掲示板などで一般公開することが義務付けられています。 - 総会の開催

社員総会を年1回は開催し、事業報告や次年度の活動計画を決議します。

これらを怠ると、行政指導や認証取り消しのリスクがあるため、期日を管理しながら計画的に対応しましょう。

将来的に「認定NPO法人」を目指すなら

将来、より多くの寄付金を集めたい場合は、認定NPO法人へのステップアップを目指すことも選択肢の一つです。認定を受けると、寄付者が税制優遇を受けられるようになるため、資金調達の幅が広がります。

認定NPO法人の主な要件

- 設立から1年以上が経過していること

- 一定の寄付者数や寄付金額を満たしていること(パブリック・サポート・テスト)

- 共益的な活動が50%未満であること

- 情報公開やコンプライアンス体制が整っていること

認定を目指す場合は、初年度から寄付者との関係づくりや活動実績の積み重ねを意識して運営することが重要です。

オンラインアシスタントを活用して、運営負担を減らそう

NPO法人は、社会貢献を目的としたやりがいのある活動ですが、設立後は日々の事務作業や行政への報告など、想像以上に細かな業務が発生します。「活動そのものにもっと時間を使いたい」と思っていても、実際には会計処理、資料作成、広報、会員管理といったバックオフィス業務に追われ、メインの事業がおろそかになってしまうケースも少なくありません。

そこでおすすめなのが、オンラインアシスタントサービス「タスカル」の活用です。タスカルは、リモートで事務作業やバックオフィス業務を代行するサービスで、NPO法人にありがちな次のような業務を外注できます。

- 行政提出書類の作成サポートやスケジュール管理

- ホームページやSNSの更新、広報活動の代行

- 会員・寄付者リストの整理やデータ管理

- イベント案内や問い合わせ対応などの事務作業

こうした業務をオンラインアシスタントに任せることで、理事やスタッフは本来の使命である社会課題の解決や現場での活動に専念できます。

NPO法人は立ち上げたあとも、活動を続けていくために安定した運営体制を整えることが重要です。すべてを自分たちだけで抱え込まず、外部の力をうまく活用して、無理なく継続できる仕組みを作りましょう。